猫の目の構造

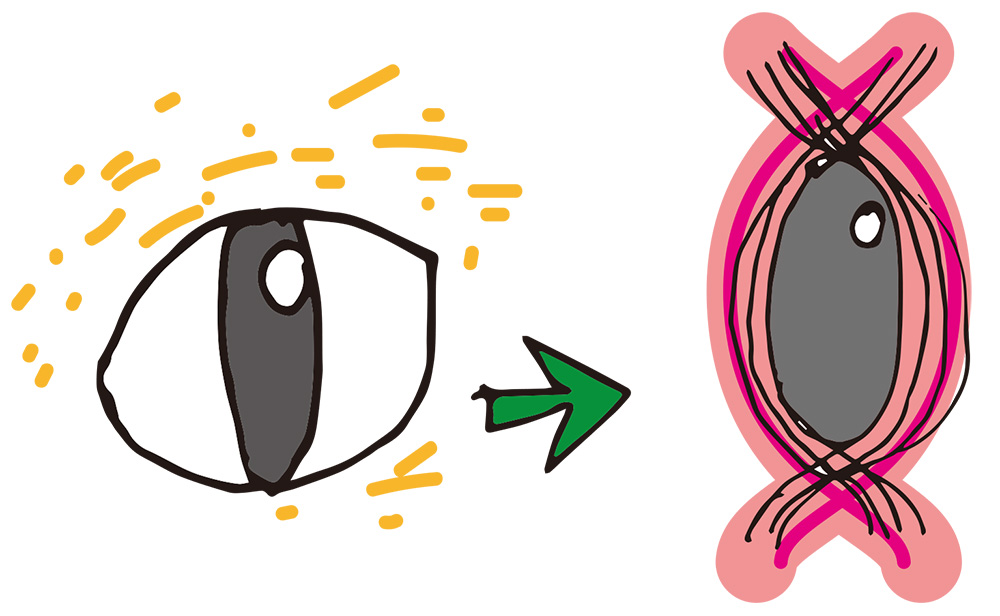

猫の目を明るいところで見てみると、瞳孔が細長く縦になっています。この瞳孔とは、いわゆる黒目と呼ばれる部分のことですね。

瞳孔はカメラで言うところの絞りの役目を持っていて、光を調節する機能を持っています。人間や犬の瞳孔が丸く開閉するのに対して、猫の瞳孔は縦に細長く開閉します。

この、縦に細長く開閉する瞳孔は、眼球に入ってくる光の量を微調整するのにとても役立ちます。これは長円瞳孔(ちょうえんどうこう)と呼ばれる構造で、円形の瞳孔よりも早く開閉できることに加え、同時により大きく開くこともできる、というのが特長です。

猫の細長い瞳孔は、目の色を作り出している虹彩(こうさい)の中を走っている「瞳孔括約筋」(どうこうかつやくきん)という小さな筋肉で調整しています。

猫の瞳孔括約筋は上下に長くなっていて、収縮すると縦長に締まっていきます。猫の瞳孔がスリット状に細くなるのは、このような特殊な形をした筋肉があるからです。細くなった瞳孔を真ん丸に大きく開くのは、主に左右に付着している「瞳孔散大筋」(どうこうさんだいきん)という筋肉によってです。

縦長の瞳孔のメリットは?

◆暗いところでもよく見える!

猫の目の中には反射板があり、目に入ってきたわずかな光でも、目の中で反射させることによって、暗闇でも物を見ることが出来ます。暗闇で猫の目が光るのも、この反射板の働きです。瞳孔の動きが円ではなく縦方向なのは、円よりも効率よく瞳孔を絞ることによって、目の中に入る光を調節するためなのです。

網膜の裏にある細胞層でタペタム層というものがあります。これは、わずかな光を反射して、視神経に伝える働きをします。猫をはじめ、光の少ない夜間に獲物を狩る夜行性肉食動物や、深海にすんでいる生き物などが持っている構造です。

猫の写真を撮ったとき目が光って写ることがありますが、それはこのタペタム層にフラッシュが反射したものです。猫は光を人間以上に眩しく感じるので、フラッシュの光を向けるのは、やめておいたほうが良いでしょう。

◆距離感を測るのに適している!

縦長のスリット状の瞳孔は、明るい時と暗い時で大きさを極端に、しかも早く変えること出来ます。目に入ってくる光の量がほぼ0になるほど細くすることが出来て、明るい場所では感度の高い網膜を保護することができます。

カメラのレンズでいうと、絞りを絞れば被写界深度が深くなり(ピントの合う距離が広くなる)、開けば狭く(ピント以外のボケが大きく)なります。

猫のような縦長の瞳孔だと、縦方向にボケが大きな映像を見ていることになり、縦の線を背景から浮かび上がらせて見えやすくしている、という事になります。

草むらや茂みなどの縦長の障害物が多いところで生活するには、縦に細長いスリット状の瞳孔が有利です。地面の上にいる獲物を捉える時にも、被写界深度の効果と、左右の眼による立体視により、対象物の距離を測定しやすいといわれています。

瞳孔の大きさで猫の気持ちがわかる?

猫の瞳孔の大きさは、光によって変化しますが、猫の気持ちによっても変わります。

猫の瞳孔の幅は、平均すると最大で14mm、最小では1mm以下にもなると言われています。人間の場合は、最大幅が8mm、最小幅が2mmほどなので、猫は随分大きく変化すると言えるでしょう。

瞳孔を小さくする瞳孔括約筋は、副交感神経の支配を受けています。これは、気持ちがリラックスした時に優位になります。一方で、瞳孔を大きくする瞳孔散大筋は、交感神経の支配を受けていて、これは緊張した時に優位になります。

これらの神経は自律神経系なので、手や足を動かす神経のように、自分の意志でコントロールすることはできません。瞳孔の大きさを左右するものは、主に外界の明るさと猫の感情なのです。

以下は、明るさ・猫の気持ちと、瞳孔の形の関係です。

・電気がついている室内や日差しがあまり強くない時など・普段の平常の時=縦の楕円形になっている

・夜など暗い時・何かに驚いたり興味を持ったりしている時=丸く大きくなっている

また、室町時代ごろからの古い時代には、猫の目の太さによってだいたいの時刻がわかるとされていました。実際は、明るさは時刻によって決まっていませんし、気持ちによっても猫の瞳孔の太さは変わるのですから、現実には、あてにはなりませんね。

縦に細長い猫の瞳孔は、猫らしい表情の特徴とも言えます。猫の瞳孔に注意を払って、観察してみるのも面白いですよ。

– おすすめ記事 –

| ・猫の舌にはこんな秘密があります! |

| ・猫の表情から気持ちを読み取ろう! |

| ・猫のかわいい写真の撮り方、教えます! |

| ・猫はヒゲで隙間に入れるか決めている? |

【涙腺崩壊】瞳に宇宙が広がってる猫マチルダと飼い主の感動秘話に涙腺崩壊

【涙腺崩壊】瞳に宇宙が広がってる猫マチルダと飼い主の感動秘話に涙腺崩壊

オッドアイの猫はどうして生まれるの?

オッドアイの猫はどうして生まれるの?