【掲載:2019.07.06 更新:2023.05.09】

垂れ耳の犬種10選!

まず初めに垂れ耳というのは、文字通り『耳がペタンと前方に折れ曲がっている』状態で、垂れてるように見える耳のことを指します。

犬の祖先であるオオカミは、ピンと立った三角形の耳が特徴的ですよね。

広範囲の音を拾い集め、情報収集をする為にこのような耳の形になったと言われています。

垂れ耳の犬が誕生した理由は明確にわかっていませんが、突然変異で耳が垂れている犬を『猟犬として、聴覚よりも嗅覚の方により集中できるように』『銃声が響きにくいように』といった理由から垂れ耳の犬が段々と誕生していったという説があります。

また、人と共生する中で以前よりも警戒心た野生で生きる上の緊張感が薄れ『次回の筋肉が昔よりも緩み垂れ耳の犬が誕生した』といったような一説もあるそうですよ。

それでは、そんな垂れ耳の犬にはどのような犬種がいるのか、見ていきましょう。

◆トイプードル

ペットとして高い人気を維持し続けている小型犬です。

カールした被毛をもち、体長と体高がほとんど同じなスクエア体型をしています。小さな顔につぶらな瞳、軽やかな動きがとても魅力的です。垂れ耳によって、更なる愛らしさが溢れています。

欠点が少ないといわれる性格の持ち主で、家族には愛情深く、他人や他の犬に対しても上手く接することができます。好奇心の強さや運動能力の高さもありますが、聡明で賢い犬種でもあります。飼いやすさも、国内での高い人気を誇る理由の一つといえるでしょう。

◆パグ

ぶさかわ犬の代表格としても人気の高い小型犬です。

トイプードルと同様に体型はスクエアですが、筋肉質でがっちりとした体つきをしています。

被毛は滑らかな短毛で、チャームポイントともいえるしわくちゃな顔は一番の魅力でしょう。垂れ耳犬種のパグですがその耳には、前に垂れたボタン耳、短く巻いているローズ耳の二種類があります。

明るく陽気で素直な性格をしていますが、頑固でマイペースな一面もあります。警戒心が低く、無駄吠えは少ないです。

◆アメリカンコッカースパニエル

ふわふわで長めの垂れ耳が魅力的な中型犬です。

外見は正に愛玩犬ですが、元々は猟犬だったために体型は意外と筋肉質。頭頂部はやや平らで、マズルは短めです。被毛は厚くトップコートが長めなので、ブラッシングは欠かせません。

明るく人懐っこい性格をしており、好奇心旺盛で遊び好きです。基本的におおらかで、警戒心や神経質な点は少ないといわれています。

◆ビーグル

骨太でがっちりした体格をもつ中型犬で、魅力的なカラーと垂れ耳で人気の犬種です。

よく通る大きくて太い吠え声をしています。被毛は短いので、垂れ耳の形がしっかりと分かりますね。マズルの長さは中ぐらいです。

元々は、集団で獲物を追うスタイルで、猟犬として活躍していました。このことから、他の犬達ともフレンドリーに接することができ、基本的に争いは好まないタイプといえるでしょう。

用心深さもありますが、大胆な一面ももっています。

◆ゴールデンレトリーバー

大型犬の中でも高い人気を誇る犬種です。

体高よりも体長が長めで、バランスの取れた体つきをしています。垂れ耳とアーモンド型の目から受ける、優しい印象が魅力的ですね。

とても賢くて穏やかな性格から、ワーキングドッグとしても活躍している個体も多いでしょう。

家族への愛情はとても深く、人と一緒にいることが大好きです。しつけをしっかりとすれば、子供の良い遊び相手となることも可能です。

◆ミニチュアダックスフンド

垂れ耳の代表犬ともいえる、ミニチュアダックスフンド。

細長い胴とマズル、短い脚に垂れ耳、日本での人気犬種のひとつですね。

ドイツ原産の犬種で、可愛らしい顔立ちや愛嬌のある行動から今では人気の愛玩犬ですが、元々は地下の穴などの狭いところにはいっていくアナグマ猟などに参加している猟犬でした。

交友的で落ち着きのある性格をしていますが、情熱的で辛抱強い一面も持ち合わせています。

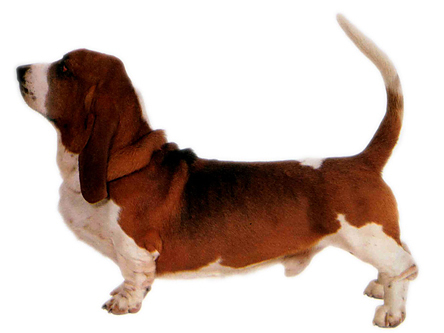

◆バセットハウンド

*画像:株式会社コジマ アニマル図鑑より引用

はじめて見た方は、この子は「ビーグルの仲間…?」と思うのではないでしょうか。

バセットハウンドはイギリス原産の犬種で、胴長で脚が短く、適度に皮膚にたるみがあり、長い耳を持っているのが特徴です。

他には、独特のひびきのある吠え声も特徴の一つと言えます。

ビーグルと毛の色や配色が似ているのは、JKCによる犬種のグループ分けを見ると理由が見えてきます。

実はビーグルとバセットハウンドは同じ「嗅覚ハウンドグループ」に属しています。

どちらも嗅覚を活かし狩猟する犬ですが、祖先の犬を辿るとビーグルはノウサギなどの狩猟、バセットハウンドは赤鹿狩りの猟犬として人間と生活をしていたようです。

そのような狩りのスタイルや求められる動きの違いなどから、被毛の色こそ似ていますが、体格は全然異なるようになっています。

バセットハウンドは猟犬の中でも珍しく、攻撃的ではなくずっしりと構えているような落ち着いた性格をしています。

◆ラブラドールレトリバーー

ラブラドールレトリーバーは日本で馴染み深い犬種ですね。

イギリス生まれで、元々はウォータードッグといって、水鳥猟や漁に連れていきサポートをしてもらうような犬種でした。

今ではその聡明さや理解力の高さ、優しい性格が評価され、盲導犬として活躍する犬種となっています。

◆キャバリアキングチャールズスパニエル

キング・チャールズ・スパニエルの変種で、コンパニオン及び愛玩犬としてイギリスで誕生しました。

とても活発な犬種で、恐れ知らずで運動好きな傾向があります。また、明るい性格で愛情深い犬種と言えます。

白ベースに明るい茶色の斑点の様な模様のある、「キャバリアといえば」な被毛の色は「ブレンハイム」と呼ばれる毛色です。

他には、ブラック&タン、ルビー、トライカラーといった毛色も認められています。

◆シーズー

シーズーは中国原産の犬で、貴族に愛されるコンパニオンドッグとして誕生しました。

可愛らしい顔つきで穏やかな性格をしていますが、プライドが高く頑固な一面もあります。

被毛は長く密な上毛と豊富な下毛のダブルコートで、最近のシーズーはトリミングをして短くカットされた子が多いですが、本来はフルコートという毛をしっかりと伸ばしきるスタイルが主流でした。体だけでなく顔周りまでしっかりとフルコートのシーズーは圧巻です。

そんなシーズーも垂れ耳の犬種です。耳周りや顔周りのカットが整っていると、フォルムがまん丸になります。

垂れ耳犬が注意するべき耳の病気とは

垂れ耳を持つ犬種は、立ち耳の犬種と比べて耳の中が蒸れやすいことから、耳の病気にかかりやすい傾向があります。

犬の耳の主な病気として、「耳ダニ感染症」「耳血種」「外耳炎」「中耳炎」「内耳炎」などがあげられますが、外耳炎や中耳炎などは、人間が発症する耳の病気としても知名度が高いものですよね。

犬の場合はどのような症状が現れるのか、それぞれの病名ごとに、紹介していきます。

◆耳ダニ感染症

耳疥癬、ミミヒゼンダニ感染症などと呼ばれ、耳ダニが耳に寄生することが原因で発症する病気です。

耳ダニは犬の耳に寄生し、耳道内の上皮・体液、耳垢などを食べて成長しながら繁殖を繰り返します。主な感染源は、既に感染している犬・猫などとの接触です。

感染すると、耳穴の中に黒いワックスの様な耳垢が溜まったり、激しい痒みが起こったりします。この痒みによって激しく耳を掻いたり、頭を振ったりするような仕草がみられるようになるでしょう。

掻きむしることで耳の周囲にはひっかき傷ができたり、耳血種や外耳炎の原因の一つともなり得るのです。

治療法としては、耳道内の洗浄と耳垢の除去、平行して殺ダニ作用をもつ薬剤の投与が必要となります。更に、二次感染や重度の炎症が起きている場合には、それらに対する治療も併せて行われます。

耳ダニ感染症を防ぐためには、既に感染している個体との接触を防ぐことが何より有効だといえるでしょう。

◆耳血種

耳介に分泌液や血液が溜まることで膨らんだ状態となり、熱を持って痛み・痒みを伴うのが耳血種です。

原因は明確化されてはいませんが、様々な要因が考えられる病気でもあります。

耳ダニ感染症・外耳炎・アトピー性皮膚炎・食物アレルギーなどによる痛みや痒みの発症で、耳を掻く・頭を振るなどの行為の結果、血管が破れて発症する場合もありますが、耳の病気に関係なく発症するケースもあるそうです。

また、耳の打撲や、他の犬に咬まれたことが原因で起こることもあり、自己免疫性疾患によって起こるともいわれているようです。

発症した場合は、切開手術、耳にパイプを通す方法、注射での吸引などで液の排出をした後、止血・耳洗浄を行ってから排出させた穴を縫い合わせて塞ぐ処置がなされます。更に、炎症を防ぐためのステロイド剤、細菌感染を防ぐための抗生物質の投与など、内科治療を施す場合もあるようです。痒みの元となる病気を治療することが、再発防止には重要といえるでしょう。

耳血種を治療せずに放置したとしても、耳の膨らみは治るようですが、軟骨の変形や萎縮、耳の変形が起こる可能性があります。そうなる前に、やはり治療することを個人的にはお勧めします。

◆外耳炎

垂れ耳の犬種にとって最もかかりやすいといえる耳の病気が外耳炎です。

様々な原因によって発症する病気なので、愛犬が垂れ耳だという飼い主さんはよく注意しましょう。

細菌や真菌が耳垢に繁殖することで発症する場合や、耳ダニの寄生による発症、更にアトピー性皮膚炎・脂漏性皮膚炎など全身性皮膚病に併発して発症する場合もあります。他にも、腫瘍や異物によって外耳道が狭まることが原因となって外耳炎を発症するケースもあるようです。

外耳炎になると、臭いのあるベトベトした耳垢がたまり、痒みや痛みを伴います。このため、愛犬には耳を激しく掻いたり、頭をしきりに振ったりするような仕草がみられるでしょう。

慢性化すると、皮膚が肥厚して外耳道を塞いでしまう可能性もあります。

外耳炎の治療には、耳の洗浄に併せて、その原因の排除を行うことが重要となります。細菌・真菌の繁殖が原因であれば、抗生物質・抗真菌剤が用いられ、耳ダニの寄生が原因であれば、駆除薬の投与が行われます。全身性の皮膚病が原因の場合には、その治療が施されるでしょう。

外耳炎は、慢性化・再発のしやすい病気だといわれます。悪化することで、更に恐ろしい中耳炎や内耳炎を引き起こす可能性もあるので、発症した場合は根気よく治療を続けるようにしてください。

予防法としては、日常的に耳垢が溜まっていないかをチェックすることが有効です。ただし、耳掃除を飼い主さんが行う場合は、耳垢を耳の奥に押し込んでしまったり、皮膚を傷つけてしまったりする可能性もあるので注意が必要となります

耳の病気を防ぐためにも、日頃から耳のケアをすることは大切です。しかし、間違った方法をとると、耳の病気を招く結果にも繋がります。

特に垂れ耳の犬種であれば、生活する上で耳のケアは必要不可欠ともいえるでしょう。

適切な耳のケア方法を紹介しますので、是非チェックしてみてくださいね。

垂れ耳犬の耳のケア方法

まずはじめに、犬には本来、耳にできた耳垢を外に出そうとする「自浄作用」というものが備わっています。

その為、かゆがっていたり明らかに汚れがある時、外耳炎を患っている時など特別な理由がある時以外には、基本的に耳掃除は必要ありません。

しかし、前述の通り垂れ耳の犬種たちは特に蒸れてしまったり汚れがたまったりしやすいので、週に1度のように日常的な耳のチェックは忘れてはいけません。

犬の耳掃除については、動物病院にて獣医さんに行ってもらうのが、一番安全で安心ですが、頻繁に通うことは難しいと思います。

そこで、自宅で出来る耳のケア方法をご紹介します。

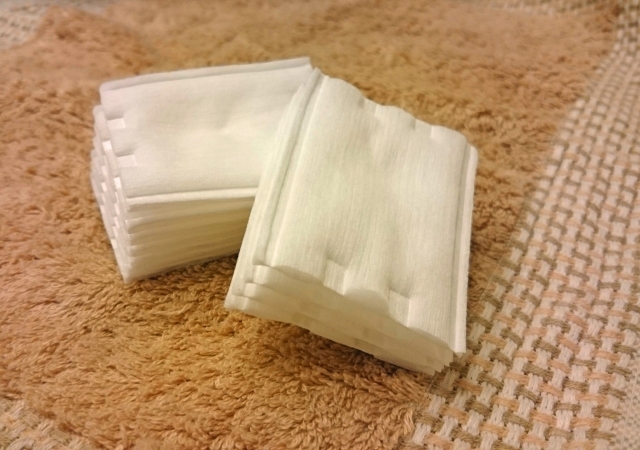

◆垂れ耳犬種の耳掃除方法

まだ愛犬が耳掃除に慣れていない場合は、まずは耳を問題なく触れるようになるところから始めます。

触っても大丈夫なようになったら、イヤークリーナーを染みこませたコットンで拭いてみることからはじめ、最終的に耳に直接垂らして掃除ができるよう練習します。

きちんとお掃除が出来たら、スキンシップやおやつでよく褒めてあげましょう。

◆犬の耳のケアに関する注意点

前述の通り、犬の掃除は頻繁にやるものではありません。

汚れがある時やニオイがある時、外耳炎を患っているなどの理由がある時に行っていきます。

せっかく耳掃除をしても、乾燥させなければ再び細菌繁殖を招く可能性が高まりますので、掃除の後はしっかりと乾燥させるようにしましょう。

市販されているイヤークリーナーには、垂れ耳タイプ専用の製品もあり、乾燥する効果を持ち合わせているものもあるようです。そのようなアイテムを利用するのをお勧めします。

また、本格的なお手入れとなると、適切に耳毛を抜いたり綿棒や耳かきを使ったりすることもありますが、耳の内側の皮膚はかなりデリケートで傷つきやすい場所です。

耳毛は耳の内側にゴミが入らないために生えているのでデタラメに抜いてはよくないですし、綿棒や耳かきの力加減というのも難しいので、使わない方が無難です。

犬の耳の外から鼓膜まではL字の形になっていますので、ちょうど私たちから見える範囲でしたら安全に掃除することが出来ます。

愛犬の負担になるようなケアはせず、状況に応じて優しくお手入れをしてあげてください。

まとめ

立ち耳も垂れ耳もそれぞれに魅力をもっていますが、やはり人それぞれの好みがありますね。犬は耳の形で、本当に印象が変わります。

もし、垂れ耳の犬種を飼いたい、と考えているのであれば、耳の病気とケアの方法については、しっかりと頭に入れておきましょう。

– おすすめ記事 –

| ・「レトリバー」は6種類もいる?!珍しいレトリバー犬種の特徴や飼い方を知ろう! |

| ・実はこんなに種類がある!犬の耳の形について |

| ・犬の大敵ダニ・ノミ対策まるわかり!ダニ・ノミが引き起こす恐ろしい症状は? |

| ・犬が虫を食べるとどうなる?食べない方が良い虫は? |