猫にも好きな色があるって本当?

ことわざにある「猫の目」は、環境に応じて細くなったり丸くなったりすることから、移り変わりの激しい事柄の例えに使われます。特徴のある猫の目について、構造や色彩の判別のことについてご紹介します。

◆猫の目の特徴

猫の目の大きな特徴は「暗闇で光る」ことです。猫の目が光るのは、眼球の構造にあります。人間の眼球は「網膜・脈絡膜・強膜」の3層構造ですが、猫は網膜と脈絡膜のあいだに「タベタム」という光を反射する膜がある4層構造なのです。

また、猫は僅かな光でも物を見ることができる眼球の網膜上に存在するカタル細胞が、人間の網膜の約6倍あります。桿体細胞は色を区別することはできませんが、かすかな光を感知できるため暗い所で物の形を判別することに役立っています。

猫は、タペタムによる反射光とぼう体細胞で光を増幅させることで暗闇での視覚の感度が高いのです。しかし、猫の視力は人間のおよそ10分の1程度で、視力は0.1〜0.2の近眼と言われています。猫が見ている光景は、輪郭がはっきりしない靄がかかったような視界です。

動体視力は犬より優れていると言われ、1.5km離れた場所の動くものに反応したという実験結果もあります。

眼球の構造ち視神経の数が少ない猫は、ものがぼんやりにじんで見え、色もくすんで見える特徴があります。

◆猫の見えている色は人とは違う

色を認識のは視細胞の「錐状体」が役割を果たしています。「錐状体」は、感光色素を含んだ視細胞で、人間は3種類(RGB)あります。一方猫の「錐状体」は2種類しかなく、数も人間より少ない6分の1程度と考えられています。

色を認識するための「錐状体」の種類と数が少ないため、猫は人間ほど多くの色を判別することはできません。

赤は識別できませんが、青と緑色の判別と濃淡のグレーに、青と黄色の配合によって緑も判別できていると考えられています。

◆猫は赤色が見えない

2種類の鎖状体の猫が判別できる色は、青と緑色と考えられています。猫が赤を判別できないといわれているのは、赤を判別する鎖状体がないためです。しかし、赤いものが全く見えていないのではなく違う色に見えているだけです。

赤は黄色みのあるグレー、3原色で赤が強めオレンジは黄色に近いグレーに見えているのです。また、赤の判別ができないため、黄色みのあるグレーに見える赤と緑も区別がしにくい特徴があります。

◆猫が認識できる色

人間の見え方とは違いますが猫が認識できる色は、基本の2色の青と緑。2色の配合により判別できる黄、黒・白・グレーです。

野生の暮らしで判別が必要なのは緑と黄色です。天敵や獲物の色がこの2色だからと言われています。

こうした生きるために必要な色の判別、猫が判別できる6色の色の中でも好きな色、嫌いな色があるのです。

猫の好きな色

◆緑

緑はグレーがかった黄色に見えています。猫が認識しやすい代表的な色です。草原に暮らしていた祖先の遺伝子、黄色や緑が多いことが理由だと考えられています。

◆黄色

黄色も緑と同じように認識しやすく好きな色とされています。

◆青

青も猫にとって識別しやすい色です。猫のアイテムでトイレに青が多いのも安心して使える色だからと言えます。

◆ピンク

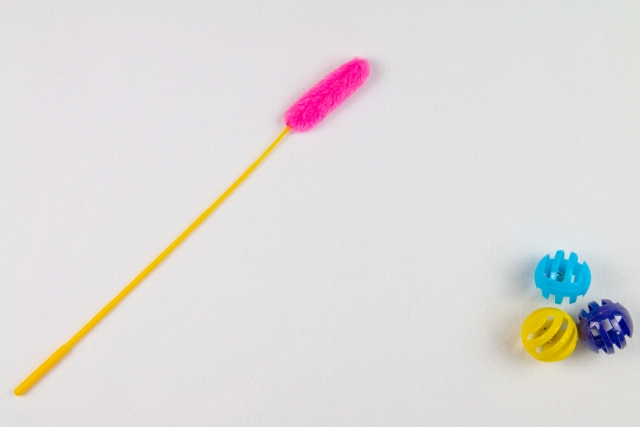

2種類の鎖状体の猫は赤系の色は別の色に見えてしまい、濃淡のある黄色がかったグレーに見えています。ピンクは赤の系列なので判別できそうにないのですが、実際ピンクが好きな猫がいます。おもちゃや毛布、トイレもピンクが売られています。ただ男の子にブルー、女の子にピンクという固定概念ではなく猫が好む色だからなのです。

◆蛍光色

猫は少ない光でもものを判別できる優秀な目を持っています。その反面、光を反射するような素材はあまり好きではありません。ところが、蛍光色を好む猫がいておもちゃなど蛍光色のものは反応がいいようです。

猫の嫌いな色

◆黒

天敵のカラスの色「黒」は嫌がる傾向があります。黒を嫌う理由ははっきりわかっていませんが、警戒態勢に入ったり攻撃してくることがあります。

◆紺

黒が嫌いな猫は「紺」も同じ反応を示します。黒に似ている紺はもしかすると同じように判別しているのかもしれません。モノトーンに近い視界で生きている猫にとっては、濃い色に見えるものは警戒すべき色なのかもしれません。

◆白

蛍光色が好きな猫がいるとお話しました。白は自然界にあるのですが、光ってしまう人工的な白い物は嫌う傾向があります。猫は紫外線が見えるという指摘もあり、光って見えるものは苦手なのでしょう。

おもちゃなどは猫の好きな色を取り入れて

黄色や緑色ははっきりと見えるので、猫が好み本能が刺激されよく遊びます。また、理由はわかりませんが、ピンクも好きな猫が多いのかピンクのおもちゃも多いです。

◆食いつきがよくないのは色のせい?

猫がよく遊ぶおもちゃの代表といえば「ねこじゃらし」です。これは操る人の動かし方のテクニックが必要で、なかなか遊んでもらえないといった難易度が高いこともあります。

でももしかしたら、動かし方のテクニックより猫ちゃんがそそる色ではないのかもしれません。そんなときは緑色や黄色、ピンクなど、好きな色のおもちゃに変えてみてはいかがでしょう。

遊ぶことでストレスを発散し、運動不足を解消していますのでぜひ遊んで見たくなる色のおもちゃを試してみてください。

◆ベッドや居場所を好きな色に

猫がリラックスする場所を作るのに役立つのも、好きな色です。好きな色のベットや毛布にすることで、安心して眠ったりリラックスしてもらえます。

ご紹介した好きな色と、猫にとって落ち着くパステルブルーやパステルグリーン、パステルパープルもおすすめです。インテリアでよく使われている真っ白なものは、猫にとって落ち着かない色ですので避けてあげましょう。

◆猫の食器も色で決める

猫ちゃんの食欲が落ちてきたといったことがあれば、食器も色を見直してみませんか?真っ白な食器は落ち着かないのかもしれません。白でもマットな素材のものや、好きな色目の食器にしてみてはいかがでしょう。

◆飼い主さんの衣服の色も

飼い主さんが着る衣服も、猫ちゃんが警戒する色かどうか意識してみませんか?なかなか慣れてくれないのは黒や紺の洋服が原因かもしれません。猫ちゃんの好きな色の上着で過ごしてみてください。ぐっと距離が縮まる可能性があります。

また、猫ちゃんのお手入れで抵抗されて上手にできないことはありませんか?歯磨きや爪切り、耳や鼻のお掃除など好きではない猫ちゃんのほうが多いのではないでしょうか。

こうしたケアのときも猫ちゃんが嫌いな色の洋服を着ていると、一層警戒して怖がらせてしまいます。なるべく猫ちゃんの好きな色の洋服でお手入れしてあげましょう。

猫が急におもちゃなどに反応しなくなったら

猫じゃらしを動かしても黙ってみているだけで遊ばない、いつも飛び乗っていたキャットツリーに上手に乗れなくなっている。そんな症状が出てきたら、注意が必要かもしれません。

◆視力が落ちている可能性も

急に遊ばなくなったり、高いものの上に乗れなくなったときは「視力」に問題があることも念頭に置く必要があります。些細な症状ですが、失明に至るサインかもしれないので注意深く観察しましょう。

猫の目の病気で一番多いのは「結膜炎」です。目やにが出ていたら要観察のサイン。異物が入ったり細菌・ウィルスの感染が原因です。

また、他頭飼いや外で他の猫に接する猫ちゃんはケンカの外傷がもとで「角膜炎」になることも。光を眩しがる・目が開けられないといった様子があったら角膜炎の疑いを考えましょう。

猫ちゃんに目の異常が起きていたらすぐに動物病院へ連れて行ってください。

◆失明する病気

猫が失明する病気には「緑内障」「白内障」もあります。

猫の緑内障は、先天性緑内障、続発性緑内障に大きく分類できます。先天性緑内障は、シャム、バーミーズ、ペルシャなどの品種でみられ、眼の構造異常が原因で起こる疾患です。続発性緑内障は、猫の緑内障の95〜98%を占める疾患で、喧嘩による外傷や、眼内腫瘍といったさまざまな原因が考えられます。猫の緑内障のもっとも多い原因は、慢性リンパ性ブドウ膜炎だといわれています。

白内障は高齢になると発症してくる病気ですが、レーザーポインターやライトの光、カメラのフラッシュが目に入ったことで引き起こすケースもあります。猫が光を直視してしまうと、視力低下や失明を引き起こす可能性があります。

12歳以上の猫の30%がかかっているという慢性腎不全も失明の原因になります。

慢性腎不全は高血圧になり、目の奥が出血して網膜剥離を起こします。高血圧性の網膜剥離は80%が急性で失明すると報告されています。

猫の視力低下や失明の原因には、慢性腎臓病の他に甲状腺機能亢進症があります。甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモンの過剰分泌され腫瘍ができてしまいます。悪性腫瘍は5%以下ですが、治療後高血圧を引き起こす猫がいます。

猫の糖尿病は、人間の糖尿病に比べると糖尿病性白内障を発症する率は低いですが、糖尿病性網膜症、白内障により失明する病気です。

◆他に症状がないか確認する

なんらかの病気かもしれないという視点で確認することが大事です。

遊ばなくなったと感じたら、関節炎など体に痛むところがないか触って確認しましょう。糖尿病、腎臓病は高齢の猫ちゃんの定期検診で見つかることもあります。猫は具合が悪いことを隠す習性があります。ぎりぎりまで素振りを見せず、具合が悪くなったと気がついたときはすでに重症ということも。

食欲・うんちの状態・おしっこの量や回数など普段から観察しておくと異常を早め早めに察知できます。なんだかおかしいと思ったら、すぐに動物病院に行って診てもらいましょう。

まとめ

猫の好きな色についてお話してきました。猫の目の構造や特徴から判別できる色、どのように見えているのかなど人間と猫は見え方の違う色の世界で生きていることがわかっています。

・猫が好きな色は「黄色」「青」「緑」「ピンク」の4つ

・嫌いな色は「黒」

・判別にくい色は「グレー」と「赤」

猫の好きな色を上手に生活に取り入れて猫ちゃんとの暮らしを豊かにすることもできます。ぜひ猫ちゃんの喜ぶ好きな色のアイテムを取り入れてみてください。

– おすすめ記事 –

| ・猫の顔にある複数のひげはどんな役割があるの? |

| ・オッドアイの黒猫ってみたことある?生まれる確率はどのくらい? |

| ・猫の色覚は人間と一緒?どんな色を認識しどんな世界を見ているの? |

| ・猫は夜行性ではない!?猫が薄明薄暮性の理由と夜中に起こしにくる時の対策 |