1.アリ飼育の楽しさとは!

2.アリの飼育キットを用意しよう

3.アリを飼育キットにいれる準備をしよう

4.アリの捕まえ方、入手方法

5.巣作りを見るには何匹くらい居ればいい?

6.飼育キットにアリをいれたらゆっくり待つ

7.アリのエサは何を与えればいい?

8.アリの飼育方法、必要なお世話

9.アリがすぐに死んでしまう場合の原因は?

10.アリ飼育の注意点

11.まとめ

アリ飼育の楽しさとは!

世界を見渡すと様々な種類がいるアリですが、その総数を計算するとおよそ世界に「1京匹」という想像できないほどの数が生息しているといわれています。

一説によると、世界中すべてのアリの総重量と、全世界の人口の総体重は同じと言われているほどです。

日本でもよく見かける、最も身近な昆虫のひとつ、アリ。働きアリたちが一生懸命エサを運ぶ姿や、長い行列を作って移動する様子は、思わずじっくり見入ってしまう魅力がありますよね。

そんなアリを飼育する楽しさをご紹介します。

◆アリ同士のコミュニケーションが可愛い

アリは社会性のある生き物で、コロニーと呼ばれる集団で生活しています。

その集団の中で、他のメンバーと次のような協力行動をします。

- えさ場までの道のりを教えあう

- 巣穴に引っ張って連れていく

- 口移しでエサを与える

観察していると他のアリをつつくような仕草が見られるのですが、これは仲間に様々な情報を伝えていたのですね。

アリたちが連れあって巣穴を掘り進める姿はすごく可愛いですよ。

◆アリによって形成された巣穴観察が楽しい

なんといってもアリ観察の醍醐味は巣穴を観察することです。

アリたちが役割分担して働き、あっという間に道ができていく様子は大変感動的です。

縦横に立体的に作られた巣穴は美しく、ずっと眺めていられることでしょう。

◎アリが巣を形成する様子を動画でご覧ください

アリの飼育キットを用意しよう

◆アリ飼育キットを使うメリット

アリ飼育キットを使うメリットは、飼育に必要な準備がそれひとつで整うこと。そしてアリの生活と巣穴を掘っていく様子がとても見やすいことです。

公園などでアリを採集して容器に入れるだけでアリ観察生活がスタートできます。

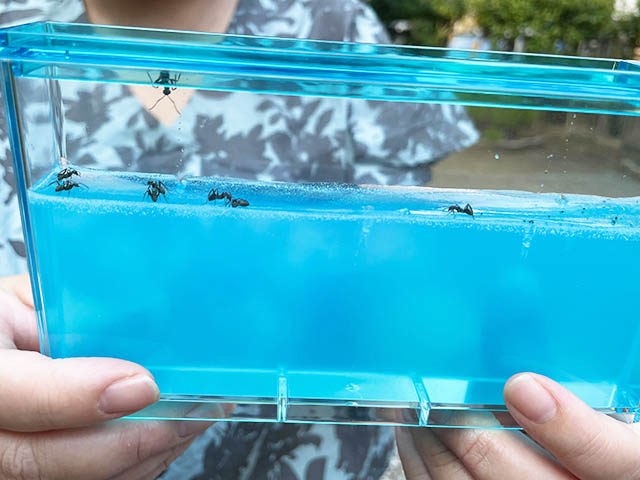

◆初心者におすすめの飼育キット「飼育観察セット アリの巣立体」

アリの観察日記を自由研究の題材にしたい小学生や親御さん、お手軽に始めてみたい方におすすめなのが日本動物薬品株式会社から発売されている「飼育観察セット アリの巣立体」です!

こちらは飼育用のアクリルケース、栄養ゲル、アリの巣の作り方がオールインワンセットになった製品です。

水と電子レンジがあればすぐに準備が整います。

アリ用栄養ゲルは3種類の素を混ぜ、レンジで加熱して作ります。小さなお子さんは必ず大人と一緒に作業するようにしてくださいね。

ゲルが完成したら、アリを入れてみましょう。

小さいアリで20匹、大きいアリは10匹程度入れましょう。

◆アリ飼育キットを使わない場合は?

もちろん、市販の飼育セットを使わずに、水槽や大き目のビンで飼育することも可能です。

その際にはアクアリウム用の清潔な砂をはじめ様々な準備が必要です。飼育キットよりも手間がかかりますし、少し観察しにくいかもしれませんが、手間をかけて準備したぶんさらに愛着が持てるかもしれません。

アリを飼育キットにいれる準備をしよう

◆巣作りの目印をつけてあげる

飼育キット、自作キットに共通して準備しておきたいのが「巣作りの目印」です。

飼育ケースの壁沿いに割りばしで深さ1センチ程度の穴を作ってあげましょう。このように巣作りガイドを示してあげることで、そこから穴を掘り出すことがあります。

◆直射日光は避けて

飼育キットを使う場合でも、自作のキットを用意する場合でも共通して気をつけていただきたいことがあります。

それは、飼育ケースを直射日光が当たらない明るい場所に置くということです。

直射日光が当たる場所に置くと、飼育キットのゼリーが変質してしまったり、昼と夜でケース内の温度が大きく変化したりと、アリにとってよくない環境になってしまいます。

なるべく温度変化がない明るい環境で、台の上など安定感のある場所に飼育ケースを置いてあげましょう。

アリの捕まえ方、入手方法

◆飼育に向いているアリの種類

日常的によく見かけるアリは。クロヤマアリ、トビイロシワアリという種類です。

この2種類であれば捕獲も飼育も簡単にできるでしょう。

クロヤマアリの方がよく見るアリのサイズで、トビイロシワアリはすごく小さいです。

クロヤマアリであれば10匹程度、トビイロシワアリは20匹程度を目安に捕獲すると良いでしょう。

◆アリのいる場所

アリは日本中どこでも見かける昆虫です。地面を目を凝らして見ると歩道や駐車場などでも見つけることができます。

今回は巣作りを見ることが目的ですので、10~20匹程度、同じコロニーから捕まえる必要があります。

たくさんのアリを見つけられる場所としては、公園、グラウンド、庭、ゴミ捨て場の近くなどです。

植物が多い場所に巣を持っていたり、食べ物が落ちている場所にエサを取りに来たりするからです。

大量に採集する必要がありますので、ある程度時間がかかります。通行人や交通の妨げにならないように公園や自宅の庭で捕まえるようにしましょう。

夏場であれば日陰で活動することが多いので、木の近くに巣穴がないか探してみましょう!

◆アリの捕まえ方

アリの身体を傷つけない方法であれば、捕まえ方はご自身のやりやすい方法で大丈夫です!

手でそっと捕まえる、割りばしを使う、ペットボトルを使うなど、様々な方法があります。

おすすめしたいのが紙を使って捕まえる方法です。このやり方であれば簡単にアリの体を傷つけることなく捕まえられます。

アリ捕獲の難点として、動きがすばやいためあっという間に逃げてしまう、捕まえた後ケースに移すのが難しいということがあります。

白い紙を用いることによりアリの動きが見やすくなりますし、ケースに移す時にも振り落とすようにすれば簡単に入れられます。

ぜひ参考にしてみてください。

また、別売りのアリ捕獲器を使うのもおすすめです。

アリキャッチャー

こちらは内部に蜂蜜やメープルシロップなど、アリの好むエサをセットします。公園などのアリの巣の近くに置くだけで準備完了!餌場と勘違いして寄ってきたアリを採集できるグッズです。

編集部が試してみたところ、15分ほどで10匹ほど小型のアリを捕まえることができましたので、大変おすすめのアイテムです。

エサで集めたアリの方が早く巣を作るという説もあるようです。

巣作りを見るには何匹くらい居ればいい?

先ほども紹介しましたが、小さいアリで20匹、大きいアリは10匹程度入れましょう。

少なすぎると穴を効率的に掘れません。多すぎると早死になどのトラブルのもとになります。

飼育キットにアリをいれたらゆっくり待つ

捕まえたばかりのアリは、飼育ケースの中を隅々まで探検します。一緒にいる仲間のアリたちと相談しながら、どこに巣を作るか考えているのです。

そのため、巣を作り始めるまで大体1時間から長いと3週間程度時間がかかります。

捕まえたアリの種類によって巣作りまでの時間は違いますが、想像している以上に時間が掛かることがあるのでのんびり待ってあげましょう。

アリが動かない、巣作りを始める様子がないからといってケースを叩いたり、アリを触ったりしてはいけません。

そうするとアリが巣を作るのを放棄してしまったり、驚いて「蟻酸」という物質を出し、仲間のアリたちが死んでしまうことがあります。

行動を始めるのをゆっくり待つのがアリ観察の大切なポイントです。

アリのエサは何を与えればいい?

◆飼育キットの場合は必要ない

飼育キットの場合は付属の栄養ゼリーがアリのエサ、水分となりますので、準備する必要はありません。

◆自作キットの場合は昆虫ゼリーなど

自作の観察キットの場合はエサを用意してあげる必要があります。市販のペット用のものではクワガタやカブトムシが食べる昆虫ゼリーがおすすめです。

ほかにもはちみつや角砂糖などでも大丈夫ですが、長く置いておくと腐敗して悪臭の原因になりますのでときどき換えてあげましょう。

砂が乾いてきたら適度に霧吹きしてあげると良いです。

アリの飼育方法、必要なお世話

飼育キットを使う場合でも自作キットを使う場合でも、必要なお世話は換気です。1日に1~2回程度ケースのふたを開けて新鮮な空気を入れてあげましょう。

ふたを開けると急にアリが動き出しますが、驚いてケースを落とさないように注意が必要です。

また、ふたを開けた際にアリを逃がさないようにしてください。

アリがすぐに死んでしまう場合の原因は?

せっかくアリを捕まえても、数時間後には死骸になってしまうことも多く見受けられます。

◆捕まえる時にアリの体を傷つけてしまった

アリを捕まえる時に指でつまんでしまうと、衝撃を与え致命的なけがを負わせてしまうことがあります。

アリは小さな生き物です。力加減は難しいので、なるべくアリの体に触れない捕まえ方で捕獲してみましょう。

◆蟻酸の充満

アリが巣を作らないからとケースを叩くのは厳禁です。アリは驚くと「蟻酸(ぎさん)」という毒液を噴出します。

この液体が、出したアリ自身や仲間に作用して死んでしまうことがあるのです。

また、推奨されている数より多くアリを入れている場合、この蟻酸の濃度が上がります。アリはたくさん入れ過ぎないように注意してください。

◆高温多湿の場所に飼育キットを置いた

アリは野生から捕まえてきた個体を飼育キットで観察できるほどに、環境の変化に強い昆虫です。

ですがほとんどのアリは30℃を超えると体調を崩してしまいます。

自然界であれば自分で場所を移動できるのですが、飼育環境ではそのような自由はありません。

高温多湿になる場所や窓際など直射日光が当たるような場所に飼育ケースをおいては、非常につらい思いをさせてしまいます。

室内では明るく、涼しく、安全な場所に設置してあげましょう。

アリ飼育の注意点

◆アリが逃げないように注意する

まず、皆さんのためにお伝えしたいのは、脱走に関してです。

アリのお世話としてケース内の空気の入れ換えについてご説明しましたが、この時新鮮な空気を吸い活動的になったアリたちが脱出する恐れがあります。

アリはとても小さく、室内で逃げてしまうとすぐに見失ってしまいます。大量に逃がしてしまった場合、種類によっては壁の中や観葉植物に巣を作られることも・・・。

そのほかにも、虫の嫌いな家族を驚かせてしまうなど精神的に不快な思いをすることがあります。また、室内で踏みつぶされる可能性があるのでアリにとってもかわいそうです。

飼育者の責任として、絶対に逃がさないように注意を払いましょう。

◆同じ巣にいたアリを捕まえる

アリはコロニーと呼ばれる集団で生活する生き物です。別のコロニーのアリが混じってしまうと、対立してケンカをしてしまう性質があります。

複数のコロニーから連れてきたアリでは共同生活がうまくいきませんので、巣作りを始めるのはむずかしいです。

アリを捕まえる時には、行列を作っているアリを狙うか、ひとつの巣穴を行き来する個体にしましょう。

種類の違うアリを同じ飼育ケースの中に入れるのもやめましょう。

◆観察が終わったらもとの場所へ戻してあげる

巣穴を掘る様子を十分観察できたら、もとの場所へ戻してあげましょう。

アリを生活を観察するのはとても楽しく、いつまでも見ていたいと思いますが、小さな虫でも命の重さは同じです。

飼育下では丁寧に扱い、時が来たら自然に返すのが理想的です。

まとめ

いかがでしたか。アリは小さな体ながら、社会性をもって協力しながら生活するすごい昆虫です。

環境の変化にも強く、飼育キットを使えば手間をかけず容易に観察ができるので、夏休みの宿題や自由研究のテーマにもぴったり。

この夏の楽しみとして、アリ飼育を始めてみてはいかがでしょうか!

– おすすめ記事 –

| ・世界最大のカブトムシ!ヘラクレスオオカブトの基本情報や飼育方法、その一生について解説 |

| ・コクワガタの特徴や寿命、飼い方は?採集方法と飼育に必要な道具を解説 |

| ・ハムスターは衣装ケースで飼える?実は衣装ケースはデメリットも多い |

| ・飼ってみると意外とかわいい!?人気のカエルと飼い方を紹介! |