1.カナヘビとトカゲの違いとは?

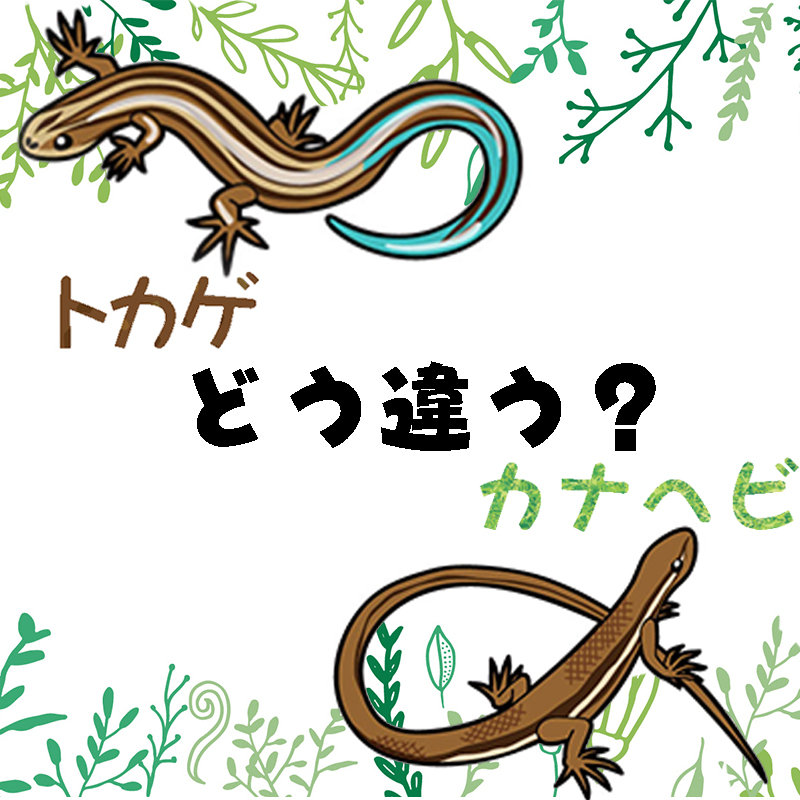

2.【見た目の違い】カナヘビとトカゲの外見比較

3.【生態の違い】カナヘビとトカゲの生活習慣の違い

4.【飼育の違い】カナヘビとトカゲの飼育環境の比較

5.まとめ

カナヘビとトカゲの違いとは?

カナヘビとトカゲは似ているようで、その実態は大きく異なります。

まずはじめに、定義や名前の由来から両者の違いを見ていきましょう。

◆定義上の違い

カナヘビとトカゲの定義は以下の通りです。

◆ニホンカナヘビ

・分類:有鱗目 カナヘビ科

・学名:Takydromus tachydromoides

・大きさ:全長18〜25cm

・分布:北海道、本州、四国、九州およびその周辺の島々

◆ニホントカゲ

・分類:有鱗目 トカゲ科

・学名:Plestiodon finitimus

・大きさ:全長13〜25cm

・分布:北海道、本州、四国、九州(伊豆諸島を除く)

定義を見ると、同じ分類でも科が異なっています。

また、大きさもトカゲの方がやや短く、カナヘビの方が大きい傾向にあるようです。

分布に関しては、カナヘビの方がやや分布が広いことが分かります。

定義上の違いは分かりましたが、そもそもなぜ「カナヘビ」、「トカゲ」と呼ばれるようになったのでしょうか?

次に、名前の由来からその違いを紐解いていきます。

◆名前の由来とその違い

カナヘビの名前の由来は、蛇に似ているのに、可愛くて愛らしいフォルムから「愛蛇(カナヘビ)」と呼ばれるようになったといわれています。

また、お腹が金色に見えることから「金蛇(カナヘビ)」と呼ばれるようになった説もあります。

カナヘビは長いしっぽと、チョロチョロと出す舌が特徴なので、多くの人が蛇を連想したため、カナヘビと呼ぶようになったのかもしれません。

トカゲの名前の由来は、よく戸の影にいることから「戸影(トカゲ)」と呼ばれるようになったのが始まりだといわれています。

また、トカゲは走るのが速いため「敏駆(トカケ)」と呼ばれるようになった説や、あっという間に姿を隠すことから「疾隠(トカクレ)」から由来している説もあります。

両者の由来の違いは、カナヘビは見た目から、トカゲは生態や動きの特徴から名前がつけられている点です。

このように名前からもカナヘビとトカゲはまったく違う生き物だということが分かります。

次に、両者の見た目の違いを深堀りしていきましょう。

【見た目の違い】カナヘビとトカゲの外見比較

カナヘビとトカゲの外見を比較してみると似ているように見えますが、具体的にはどのような違いがあるのでしょうか。

◆カナヘビの特徴

カナヘビの最大の特徴はしっぽが長いところです。

カラダの約半分がしっぽで占められており、色は黒ずんでいます。

そのしっぽは「キール」と呼ばれる筋があるため、ツヤがなくざらざらとした質感です。

◆トカゲの特徴

トカゲもしっぽが長いものの、カナヘビほどの長さはありません。

見た目に関しては、体に光沢があるのが特徴です。

鱗板と呼ばれる板状の鱗に覆われ、四肢は短く、手のひらには大小2つのイボがあります。

また、幼体の尾は鮮やかな青色をしていますが、成長と共に褐色に変わるのも特徴です。

しっぽの長さ、質感の違いなど、似ているようで違いは歴然です。

見慣れてくると、遠目で見ても判別できるようになります。

さらに、トカゲの幼体期のしっぽは青色なのに対し、カナヘビは黒ずんでいるため、見分ける時の参考にしてください。

【生態の違い】カナヘビとトカゲの生活習慣の違い

カナヘビとトカゲは、見た目だけではなく、生活習慣にも大きな違いがあります。

一体両者はどんな生活を送っているのでしょうか?

ここでは、カナヘビとトカゲの生活習慣の違いを紹介します。

◆カナヘビの生態

カナヘビは昼行性で、住宅の庭先、草むらや森に生息しています。

天気がいい日は地面や石垣で日向ぼっこをしていることもあります。

危険を感じるとしっぽを自ら切り、自己再生はしますが骨までは戻りません。

さらに、カナヘビは斜面を登るのも得意なので、低い木であればスイスイと登ることも可能です。

冬になると石の下や倒木の影に隠れて冬眠します。

◆トカゲの生態

トカゲもカナヘビと同様昼行性の生き物ですが、1日中地面に潜って過ごしています。

地中から出てくるのは日光浴と食事の時くらいです。

そのため、高いところには登るのは不得意です。

ただし、動きが速く、危険を察知した時もしっぽを自ら切り、あっという間に行方をくらまします。

このようにカナヘビとトカゲは昼行性で尻尾を自ら切るところは共通していますが、好んでいる場所や動きに大きな違いがあります。

もし、野生のカナヘビやトカゲが見たい場合は、生態を理解すると、遭遇率がアップするかもしれません。

【飼育の違い】カナヘビとトカゲの飼育環境の比較

では、カナヘビやトカゲをペットとして迎え入れたい時、飼育方法に違いはあるのでしょうか?

両者ともにトカゲの仲間なので、共通事項があります。

飼育における共通事項は以下の6つです。

・蓋を用意して脱走を防ぐ

・身を隠すシェルターを用意する

・水をこまめに交換する

・室温管理・湿度の管理を徹底する

・ゲージ内を清潔にする

しかし、生態の違いから、異なる点が3つあります。

次に、カナヘビとトカゲの飼育方法とその違いを紹介します。

◆カナヘビの飼育方法

カナヘビを飼育する時は、室内温度は25度前後、湿度を50%〜70%に保ちましょう。

湿度を保つためには霧吹きを使ってゲージ内に湿気を与えてください。

ゲージのそばに室温計と湿度計を置いておくとこまめに確認できるので安心です。

高いところに登るのが好きなので、ゲージも高さのある物を用意してください。

立体行動ができるように木を立てかけたり、オブジェを置くなどして、カナヘビが活発に動けるようにするのも忘れずに行いましょう。

また、カナヘビは日光浴が好きなので、毎日1時間程度、日光浴をさせてあげるとストレスなく過ごせます。

エサに関しては、カナヘビは昆虫を食べる生き物なので、栄養剤を加えた昆虫を週に2、3回与えるのがベストです。

この時、エサが大きすぎるとうまく食べられず、食べること自体を断念してしまう恐れがあるため、昆虫のサイズは小さいサイズを購入しましょう。

もし、生き餌が難しい場合は、冷凍餌や人工飼料でも飼育可能です。

エサをあげる時はピンセットを用いて直接口に運ぶ方法、カナヘビのそばに置いて食べてもらう方法、どちらでも構いません。

飼い主さんがやりやすい方法を選びましょう。

ただし、直接口に運ぶ場合はカナヘビがケガをしないように、先端が尖っていないピンセットを使ってください。

◆トカゲの飼育方法

トカゲもカナヘビと同様、室内温度をは25度前後、湿度を50%〜70%に保ちましょう。

ゲージの中は、黒土と腐葉土を厚めに敷いて、トカゲが地中に潜ってリラックスできる環境を整えてください。

トカゲは立体行動をしないので、ゲージは高さがない低めの水槽や衣装ケースを用いるのがおすすめです。

エサに関しては、昆虫を食べる生き物なので、栄養剤を加えたコオロギやミルワームを週に2、3回与えるのがベストです。

エサの種類やあげ方はカナヘビと同様です。

◆カナヘビとトカゲを飼育する際の注意点

カナヘビとトカゲを飼育する際には、いくつか注意点があります。

◆カナヘビ、トカゲを診てくれる動物病院を探しておく

ワンちゃんネコちゃんと違い、カナヘビやトカゲを診てくれる動物病院は多くありません。

かかりつけの動物病院が見つからないと、いざという時に手遅れになる可能性もあります。

飼育開始する前に動物病院をあらかじめ見つけておきましょう。

◆脱皮不全の防止

脱皮が始まってから4日以上経過しても皮が残っている場合、脱皮不全が考えられます。

脱皮不全になる原因は、湿度が不適切、体調不良などがあげられます。

もし、環境を整えても脱皮が完了しない場合は、動物病院で診てもらいましょう。

脱皮を手伝うことも可能ですが、むやみに引っ張ってはいけません。

さらに、デリケートな瞼の周りは飼い主さんでも対処が困難なので、獣医さんにお任せすると安心です。

まとめ

今回はカナヘビとトカゲの違いについて紹介しました。

一見似ていますが、その生態や飼育方法は異なります。

今回紹介した内容を参考にして、自力でもカナヘビとトカゲを見分けられるようにしましょう。

– おすすめ記事 –

| ・レオパ(トカゲ)の餌は虫だけ?人工フードのみの飼育は可能?お迎え前にレオパの餌を知ろう |

| ・ペットとして人気のトカゲ!オオアオジタトカゲの特徴や飼育方法を解説 |

| ・トカゲを見たら幸運のサイン?二ホントカゲってどんなトカゲ? |

| ・ズバリ解説!爬虫類と両生類ってどんなところが違うの? |